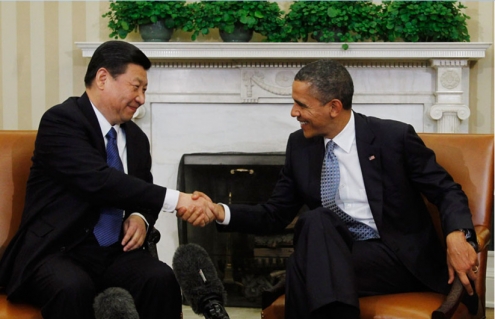

El mundo estará observando el lenguaje corporal esta semana en la cumbre EE.UU. – China. Si Barack Obama y Xi Jinping logran establecer una relación amistosa, cuestionarán la noción fatalista de que China y EE.UU. están condenados a la confrontación. Esta visión pesimista se apoya en un giro económico que incomoda a los norteamericanos: para el 2016, el último año de la presidencia del Sr. Obama, la economía china probablemente será mayor que la de EE.UU.

Este vaticinio –hecho por el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, el club de las naciones industrializadas – es tan sensible que solo el pronunciarlo genera aullidos de negación en EE.UU.

Pues sí es verdad que a estas proyecciones las ayuda el ajuste para el costo de la vida en ambos países. Pero si se usan tipos de cambio reales, la fecha en la que China pueda llegar a ser el número uno retrocede solo un poco – hasta el 2018, según “The Economist” (esos dos años más son un alivio tan grande).

Es verdad que, aun después de que China llegue a ser la mayor economía del mundo, el norteamericano promedio será mucho más rico que el chino promedio. También es cierto que las Fuerzas Armadas estadounidenses gozan de una sofisticación que China todavía está lejos de igualar. El aire es más limpio en Washington que en Beijing, y las hamburguesas también son más sabrosas. Pero nada de esto puede disfrazar el hecho de que el ascenso de China significa que el reinado estadounidense como única superpotencia está llegando a su fin. La cuestión geopolítica central de nuestros días es cómo los dos países van a negociar este giro.

Ambas partes saben bien que si las cosas van terriblemente mal, esto podría conducir a una guerra. Graham Allison, profesor de Harvard, le llama “la trampa de Tucídides”: la tendencia, observada por primera vez por el historiador griego, de una potencia en ascenso de chocar con una potencia gobernante. Esta observación histórica comenzó a sentirse más verdadera y amenazante a principios de este año, cuando surgieron tensiones entre China y Japón sobre unas disputadas islas, lo cual potencialmente ha disparado la garantía de seguridad norteamericana con Japón.

Una actitud china más asertiva hacia las disputas territoriales ha reforzado la impresión de que la influencia militar en Beijing está en ascenso. Los ataques cibernéticos chinos también han avivado el miedo en Washington de que en última instancia Beijing tiene la intención de socavar el poder estadounidense.

Mientras tanto, ha crecido el miedo chino sobre las intenciones norteamericanas, al moverse EE.UU. a reforzar su red de alianzas asiáticas. Esta política hasta tiene un nombre pegajoso: “el pivote asiático.”

Si este pivote fuera simplemente la afirmación de que EE.UU. tiene la intención de seguir siendo una potencia central en la región Asia-Pacífico, sería difícil cuestionarla. El problema es que en Beijing ha sido interpretado como un nombre elegante para la contención de China. Los trozos más cacareados de este pivote han sido de naturaleza militar: en particular, la decisión de basar mayor parte de la Armada estadounidense en el Pacífico y rotar más tropas norteamericanas por Australia y las Filipinas. Hasta los aspectos no militares podrían parecer antichinos, como el empuje norteamericano por un acuerdo de libre comercio en el Pacífico que hasta ahora no incluye a China.

Si este crecimiento de mutua sospecha entre EE.UU. y China fuera solo un caso de malentendidos, sería menos preocupante. Sin embargo, bajo estas rivalidades hay una genuina diferencia de visión. La política estadounidense sigue siendo que China debe convertirse en un “participante responsable” en el actual sistema global. En otras palabras, el ascenso de China estará perfectamente bien siempre y cuando siga las reglas de juego establecidas. La respuesta china, sin embargo, es que estas reglas fueron establecidas durante un período de hegemonía estadounidense. Según Beijing, el sistema tiene que cambiar para reconocer el ascenso de China.

A los norteamericanos les preocupa poco darle a China una mayor voz en las instituciones internacionales, como el FMI. La verdadera dificultad es sobre el deseo chino de tallarse una “esfera de influencia” en su vecindario inmediato. Para los chinos, nada podía ser más natural. Después de todo, EE.UU. asume que siempre será la potencia dominante en el hemisferio occidental.

¿Por qué una China en ascenso no puede aspirar al mismo papel en el Asia del Este? Pero a punto de convertirse el Asia del Este en el núcleo de la economía mundial, EE.UU. se muestra reacio a conceder este dominante papel regional a China. Esta es la lucha que yace detrás del deseo estadounidense de establecer una comunicación mucho más eficaz entre los militares de los dos países, para evitar choques potenciales en las tensas aguas del Asia del Este. A los oídos norteamericanos, esta idea suena eminentemente sensata. Pero China ha contenido el refuerzo de estos procedimientos de manejo de crisis, por el riesgo que parezca una concesión tácita al derecho de la Armada estadounidense a patrullar cerca de la costa china.

En cuanto a lo que Beijing se refiere, la solución es que EE.UU. simplemente retroceda. Sin embargo, los norteamericanos creen que, si fueran a hacer eso, estarían enviando una desastrosa señal de debilidad a su red de aliados asiáticos, quienes ya se preguntan si EE.UU. tiene suficiente poder de permanencia para seguir siendo la potencia militar dominante en el Pacífico. Esta semana, los norteamericanos dejaron saber que la Armada china ha comenzado a hacer apariciones ocasionales en aguas territoriales estadounidenses, probablemente frente a la costa de Guam.

Los pesimistas argumentarían que más incidencias de este tipo de rivalidad son inevitables. Pero si el Sr. Obama y el Sr. Xi logran sorprender a los escépticos esta semana, llegando a un nuevo entendimiento sobre el ciberespacio o las patrullas navales, podrían cuestionar las profecías autocumplidas sobre una mayor rivalidad entre los dos países.

Publicado por El Comercio, 5 de junio del 2013