Pablo Bustamante Pardo

Director de Lampadia

“La noción más radical en el capitalismo democrático es que busca separar el poder político de la riqueza. El poder está en manos del pueblo y sus representantes electos, mientras que la riqueza está en manos de quienes poseen recursos económicos y sus agentes.

La democracia y el capitalismo son complementarios, ya que ambos asumen la agenda humana, dependen del estado de derecho, rechazan el estatus atribuido y dependen de lo que los economistas Daron Acemoglu y James Robinson llaman un «estado encadenado».

Sin embargo, la democracia y el capitalismo también son opuestos. El capitalismo es cosmopolita, mientras que la democracia está ligada a una jurisdicción territorial.

El capitalismo significa un dólar, un voto, mientras que la democracia significa un ciudadano, un voto”.

Así presenta Martin Wolf su ensayo sobre la ‘Defensa del capitalismo democrático’. Wolf es uno de los economistas más importantes de la prensa internacional y en esta ocasión nos presenta su testimonio personal sobre las características, limitaciones y grandes capacidades del matrimonio del capitalismo y la democracia.

Wolf muestra y destaca las bondades de ese matrimonio:

“Las democracias liberales de hoy en día son las sociedades más exitosas de la historia humana, en términos de prosperidad, libertad y bienestar de sus pueblos”.

Pero su experiencia personal, como refugiado del nazismo, le hizo consciente de los riesgos políticos y económicos, que como en el Perú de estos días, puede destruir una sociedad pujante:

“Me ha hecho consciente a lo largo de mi vida de que los errores políticos pueden combinarse con desastres económicos para desencadenar la destrucción de sociedades que se creen civilizadas”.

Cualquier análisis histórico socio-político o económico, demuestra con claridad que las sociedades que abrazaron consistentemente el capitalismo y la democracia, han logrado niveles de bienestar para sus poblaciones que distan abismalmente de aquellas que los recusan o los asumen a medias.

Los peruanos necesitamos ideas claras si queremos enrumbar nuestro país hacia el desarrollo integral, económico, social e institucional. Con ese fin compartimos el análisis de Wolf, como una sólida fuente argumental en pro de la democracia y el capitalismo.

En defensa del capitalismo democrático

La unión de la economía liberal y la democracia ha traído inmensos beneficios al mundo, pero hoy enfrenta su prueba más dura en décadas. ¿Qué hay que hacer?

Martin Wolf

Principal comentarista económico del Financial Times.

Su nuevo libro es ‘La crisis del capitalismo democrático’.

Financial Times

20 de enero, 2023

En mayo de 1940, cuando los nazis invadieron los Países Bajos, mi madre, entonces de 21 años, escapó del país en un arrastrero secuestrado por su padre, un comerciante de pescado hecho a sí mismo. Su padre, uno de los nueve, pidió a toda su familia que se unieran a ellos en el viaje a Inglaterra. Ninguno lo hizo: todos fueron masacrados en el Holocausto.

Mi padre, que creció en Viena, se fue en 1937, a la edad de 27 años. Luego llegó a Inglaterra, donde vivía cuando estalló la guerra. Fue internado como un «extranjero enemigo» en Canadá. Pero regresó a Inglaterra en 1942 y conoció a mi madre en una fiesta de «bienvenida de vuelta» organizada por los padres de uno de sus amigos. Su familia inmediata también sobrevivió. Pero su familia en general, todas las cuales vivían en Polonia, también fueron masacradas, excepto por un primo, que sobrevivió por un milagro.

Mi padre había nacido en el Imperio Austrohúngaro en abril de 1910. Pocos podían haber previsto entonces las catástrofes que acontecerían en Europa durante los próximos 35 años. Esta historia no es irrelevante. Debe servir como advertencia. Me ha hecho consciente a lo largo de mi vida de que los errores políticos pueden combinarse con desastres económicos para desencadenar la destrucción de sociedades que se creen civilizadas.

Hoy, como a principios del siglo XX, vemos enormes cambios en el poder global, las crisis económicas y la erosión de democracias frágiles. Pero también vemos el surgimiento de fuerzas antidemocráticas en el corazón de la democracia, Estados Unidos. El intento de reversión de las elecciones de 2020 por parte Donald Trump y el apoyo que su partido le ha dado a sus mentiras dejan claro el peligro.

Crecí durante la guerra fría. La defensa de la democracia liberal fue el telón de fondo político de mis años de formación. Posteriormente, especialmente como economista en el Banco Mundial, aprendí a entender el papel del capitalismo de mercado en la generación de la prosperidad de la que depende una política estable. Saludé la apertura de la economía global y la enorme contribución del capitalismo global a la reducción de la pobreza masiva, especialmente en China.

Ahora, sin embargo, la salud de la democracia está en entredicho. Según Larry Diamond de Stanford, el mundo se encuentra en una «recesión democrática». ¿Qué tan cerca podría estar de una depresión democrática, en la que la democracia se subvierte incluso en estados donde durante mucho tiempo se pensó que era sólida? El capitalismo de mercado también ha perdido su capacidad de generar aumentos ampliamente compartidos en la prosperidad en muchos países. En una época de demagogia populista, «democracia iliberal», autocracia personalizada y despotismo institucionalizado de China, ¿perdurará el capitalismo democrático, el matrimonio entre la democracia liberal y el capitalismo de mercado?

La democracia del sufragio universal tiene poco más de un siglo. El capitalismo es más antiguo. Pero, en su forma corporativa moderna, no es mucho más antigua.

El sistema que la democracia y el capitalismo se combinan para crear una cooperación social a través de la competencia y el consentimiento. La competencia está en el centro tanto de la economía como de la política. Pero esa competencia ocurre dentro del contexto de reglas y valores internalizados por la sociedad e incorporados en la ley.

La noción más radical en el capitalismo democrático es que busca separar el poder político de la riqueza. El poder está en manos del pueblo y sus representantes electos, mientras que la riqueza está en manos de quienes poseen recursos económicos y sus agentes.

La democracia y el capitalismo son complementarios, ya que ambos asumen la agencia humana, se basan en el estado de derecho, rechazan el estatus atribuido y dependen de lo que los economistas Daron Acemoglu y James Robinson llaman un «estado encadenado». Históricamente, también, la democracia surgió de las oportunidades y luchas desencadenadas por la dinámica economía de mercado.

Sin embargo, la democracia y el capitalismo también son opuestos. El capitalismo es cosmopolita, mientras que la democracia está ligada a una jurisdicción territorial.

Capitalismo significa un dólar, un voto, mientras que democracia significa un ciudadano, un voto. Entonces, un peligro es que la riqueza compre poder en nombre del orden, convirtiendo la democracia en plutocracia. Otra es que los demagogos toman el poder en nombre del pueblo, convirtiendo la democracia en autocracia.

Las democracias liberales de hoy en día son las sociedades más exitosas de la historia de la humanidad, en términos de prosperidad, libertad y bienestar de sus pueblos. Pero también son frágiles. Descansando en el consentimiento, requieren legitimidad. Entre las fuentes más importantes de legitimidad se encuentra la prosperidad ampliamente compartida. En consecuencia, una gran parte de la razón de la erosión de la confianza en las élites ha sido un declive económico relativo a largo plazo de partes significativas de las clases trabajadoras y media, empeorado por los choques económicos, en particular la crisis financiera mundial.

El apoyo a los populistas y a las causas populistas, como el Brexit, se debe en parte al «miedo a caer», lo que los sociólogos llaman «ansiedad por el estatus», entre las personas cuyas posiciones ya eran precarias.

No es sorprendente, entonces que una característica de las campañas de demagógicas exitosas sea la nostalgia. Esta es la razón por la que «Make America Great Again» de Trump (mi énfasis) fue un eslogan brillante. Es por eso que “Take Back Control «, el lema del Brexit, estuvo tan bien dirigido a las personas que sentían que habían estado perdiendo el control sobre sus medios de vida, su estatus e incluso su país.

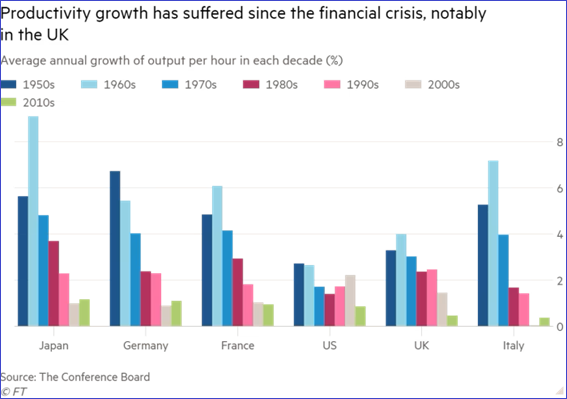

Muchas fuerzas a más largo plazo han socavado la posición económica y social de la clase trabajadora de las democracias de altos ingresos.

La desindustrialización, la ralentización del crecimiento de la productividad, el impacto desequilibrado de las nuevas tecnologías en la demanda de mano de obra y el fin del monopolio occidental del saber hacer industrial eran todos más o menos inevitables. Pero eran poderosos.

Trump se quejó de que «los países se están aprovechando de nosotros… Lo han estado haciendo durante muchos, muchos años, y queremos terminarlo». Es muy fácil culpar de los problemas propios a extraños engañosos, especialmente de los extranjeros.

Sin embargo, a pesar del enfoque en el, el comercio internacional ha tenido un impacto relativamente pequeño, aunque concentrado, en las economías. De hecho, muchos de los países con los niveles de bienestar más altos tienen economías pequeñas y muy abiertas: Dinamarca es un ejemplo. La capacidad del capital para moverse libremente era sin duda más importante que el comercio. Más importante que ninguno de los dos fue el fracaso en ayudar los perdedores domésticos del cambio económico radical.

[Lamentablemente, incluso análisis brillantes como el de Wolf, adolecen de falta de perspectiva global. El comercio internacional de las ultimas décadas ha tenido un inmenso impacto favorable en la reducción de la pobreza en los países emergentes, incluyendo a China y por supuesto al Perú].

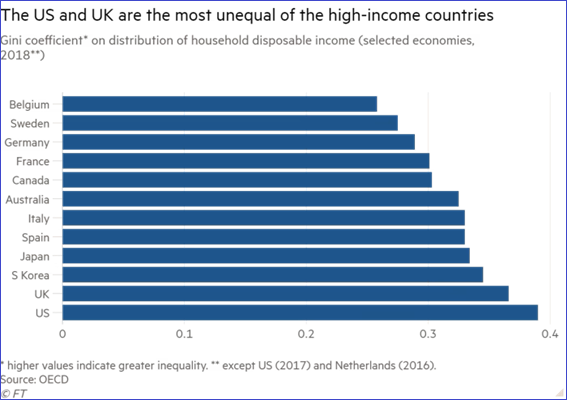

Sin embargo, un problema genuino ha sido el surgimiento de un capitalismo rentista, en el que una proporción relativamente pequeña de la población ha capturado las rentas (ingresos muy superiores a los necesarios para inducirlos a prestar sus servicios) de la economía y ha utilizado estos recursos para dar forma a los sistemas político y legal en su favor. Un aspecto significativo de esto ha sido el aumento del poder y la escala de las finanzas, así como una notable disminución de la competencia en partes importantes de la economía, incluido el sector de la tecnología.

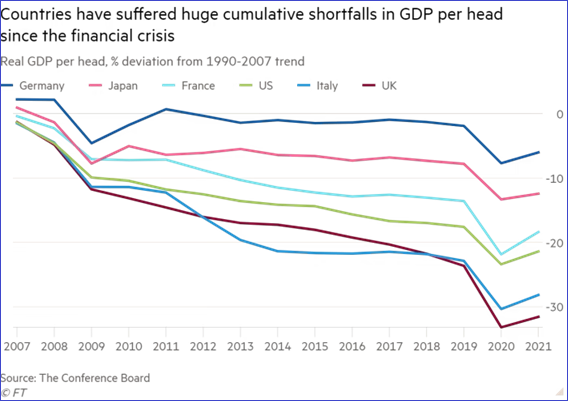

La crisis financiera provocó un gran impacto económico a corto plazo y luego una gran pérdida de producción en relación con las tendencias previas a la crisis: en el Reino Unido, por ejemplo, el PIB per cápita fue más del 30 por ciento más bajo en 2021 de lo que habría sido si las tendencias previas a la crisis hubieran continuado; en los Estados Unidos, fue un 21 por ciento más bajo.

Sobre todo, la crisis y el subsiguiente rescate de las instituciones que se cree que la causaron fueron indicadores claros de la incompetencia de la élite, incluso de la mala conducta. La crisis también fue seguida por un doloroso ajuste fiscal estructural. Seguramente muchos votantes sintieron, que era hora de un cambio. ¿Por qué no probar con Trump o Brexit?

La variante demagógica del autoritarismo surge del mayoritarismo electoral llevado a sus límites. El líder del gobierno utiliza su poder para suprimir las instituciones independientes y la oposición y luego emerger como un gobernante absoluto, como han hecho Recep Tayyip Erdoğan, Viktor Orbán y Vladimir Putin.

¿Podría esto también ser relevante para las democracias liberales establecidas? Ciertas cepas de populismo pueden permitir tal desarrollo. Todos los populistas son hostiles a las élites. Pero algunos también son anti pluralistas. Como argumenta Jan-Werner Müller de Princeton, los populistas anti pluralistas creen que solo hay un pueblo, el pueblo «real», y que ellos y solo ellos lo representan o incluso lo encarnan en su propia persona. Esto cambia suavemente la proposición de que el poder debe concentrarse en sus manos.

La energía detrás del populismo no puede ser ignorada, y mucho menos reprimida. En su lugar, hay que aprovecharla. Los políticos comprometidos con la democracia liberal deben responder a la desconfianza generalizada de las élites no rindiéndose ante ellas, sino haciéndose confiables, una vez más. Esto es lo que Franklin Delano Roosevelt logró en la década de 1930, al combinar las ideas innovadoras y la competencia de personas como Frances Perkins, la secretaria de trabajo que sentó las bases del sistema de seguridad social de los Estados Unidos, con una retórica arrolladora contra lo que él llamó «gobernar administrando bien el dinero – government by organised money«. La renovación exitosa también es posible ahora.

Mi tesis subyacente es que es imposible mantener una democracia de sufragio universal con una economía de mercado si la primera no parece abierta a la influencia, y la segunda no sirve a los intereses, de la gente en general. Esto, a su vez, exige una respuesta política arraigada no en la política destructiva de la identidad, sino en el bienestar de todos los ciudadanos, es decir, un compromiso con las oportunidades económicas y la seguridad básica para todos.

Basándose en el propio Roosevelt, los objetivos de política interna deberían ser crecientes estándares de vida ampliamente compartidos y sostenibles, buenos trabajos para aquellos que pueden trabajar, igualdad de oportunidades, seguridad para aquellos que lo necesitan y poner fin a los » privilegios especiales» para unos pocos.

Es posible hacerlo mejor de lo que hemos estado haciendo en todos estos aspectos.

Es posible, por ejemplo, limitar la inestabilidad macroeconómica reduciendo la dependencia de la demanda impulsada por la deuda y haciendo que el sistema financiero sea más sólido.

Un paso obvio es eliminar la deducibilidad fiscal de los intereses.

También es posible que la política haga más para promover y difundir la innovación y la inversión.

Una vez más, parece cada vez más factible combinar el cambio a las energías renovables con el crecimiento económico sostenido, aunque ha faltado la ambición política necesaria.

Algunos argumentan en contra de tal búsqueda de crecimiento económico, con el fin de protegernos del calentamiento global. Pero el «descrecimiento», como se llama, no es ni una condición necesaria ni suficiente para abordar los problemas ambientales: no es suficiente, porque dejaría las emisiones demasiado altas. No es necesario, porque las mejores soluciones son tecnológicas. Además, la eliminación del crecimiento no se acordaría democráticamente. Solo una tiranía podría hacerlo.

Sería un grave error poner fin a la apertura económica: el comercio sigue siendo un contribuyente esencial a la prosperidad de todos los países, especialmente los más pequeños y pobres, pero también los más grandes. La autosuficiencia es una ilusión. La forma de hacer que la globalización funcione mejor políticamente es, en cambio, ayudar a los lugares y a las personas afectadas por el cambio económico, sean cuales sean sus causas.

El crecimiento sigue siendo esencial. También lo es el estado de bienestar, que tiene sentido económico y social. Puede asegurar los riesgos que el sector privado no asegurará. Diseñado adecuadamente, puede ofrecer a todos una ventaja y así promover la igualdad de oportunidades. Es una forma eficiente de difundir el consumo a lo largo de toda la vida, ayudando a las personas cuando son jóvenes (como niños, estudiantes y padres jóvenes) y mayores (como jubilados), mientras las graba en sus años medios más prósperos.

Algunos argumentan que el ‘ingreso básico universal’ mejoraría el estado de bienestar. Pero el gasto adicional, por definición, iría a aquellos que no son los que más merecedores de ayuda. Sería mucho mejor utilizar los escasos recursos fiscales para mejorar el nivel de bienestar para aquellos que lo necesitan y, lo que es más importante, subvencionar el empleo y mejorar los servicios públicos esenciales para todos.

El privilegio sigue siendo un problema.

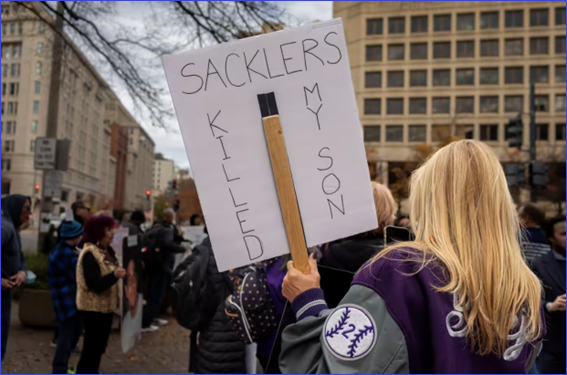

Tal vez el ejemplo más llamativo de privilegio en nuestros tiempos ha sido el tratamiento de los miembros de la familia Sackler que gerencian Purdue Pharma. Tienen una gran responsabilidad por la prescripción masiva de opioides en los EE. UU., probablemente el peor escándalo relacionado con las drogas desde las guerras del opio del Reino Unido contra China en el siglo XIX. Sin embargo, caminan libres, a pesar de que 374,000 personas están en prisión por delitos de drogas en los EE. UU. La ley tiene que ser igual para todos. Eso requiere una separación mucho mayor de la riqueza de la política.

Hay muchas otras áreas de reforma necesaria:

hacer que la política de competencia sea más efectiva;

hacer que el sistema tributario sea más eficiente y justo;

y limitar la corrupción.

Necesitamos financiación pública de los partidos políticos. Deberíamos considerar impuestos sobre la riqueza o impuestos más pesados sobre legados, para ayudar a financiar lo que la gente del estado necesitará.

A largo plazo, la competencia democrática ha dado mejores resultados, en términos de prosperidad y libertad, que el despotismo.

Si Xi Jinping estuviera en una elección competitiva, ¿Mantendría su poder absoluto? Sin embargo, también debemos hacer que la democracia en sí funcione mejor. Uno tiene que reconocer, sobre todo, que la democracia solo funciona si la lealtad a la propia sociedad anula la lealtad a la propia. En una democracia que funciona, la legitimidad de aquellos con los que uno no está de acuerdo debe ser reconocida.

También tenemos que fortalecer nuestras democracias reforzando el patriotismo cívico, mejorando y descentralizando la gobernanza, y disminuyendo el papel del dinero en la política. Debemos hacer que el gobierno sea más responsable. También debemos tener medios de comunicación que apoyen la democracia en lugar de socavarla. Solo con tales reformas hay esperanza de restaurar la salud vigorosa del capitalismo democrático.

La humanidad se enfrenta a muchos desafíos compartidos: mantener la prosperidad; gestionar las pandemias; ofrecer seguridad cibernética; contener la proliferación nuclear; evitar la guerra entre las grandes potencias; y preservar los bienes comunes globales.

Entonces, ¿cómo debería encajar el capitalismo democrático en el mundo? Las democracias liberales necesitan preservar la vitalidad de su propio sistema, mientras gestionan sus relaciones con el resto del mundo, para preservar la paz, la prosperidad y el planeta.

La relación debe ser de cooeración, pcompetencia, coexistencia y, cuando sea esencial, confrontación calibrada. Un desafío particularmente grande será gestionar la relación con China. Pero no puede ni debe ser un conflicto. Nadie ganaría con eso. La guerra de Rusia contra Ucrania es sin duda una catástrofe suficiente.

Entonces, ¿qué hay que hacer?

En primer lugar, fortalecer la cooperación entre las democracias y los valores democráticos, incluso promoviendo activamente la renovación de los sistemas fallidos.

En segundo lugar, evitar lo que el politólogo Graham Allison ha llamado la «Trampa de Tucídides», la tendencia a la sospecha mutua entre los poderes emergentes y establecidos para generar conflicto.

En tercer lugar, promover la interdependencia mutuamente beneficiosa.

Por último, cooperar en objetivos compartidos. Un primer paso obvio es abrir un intenso diálogo con China sobre los caminos a seguir para las relaciones gestionadas.

En este nuevo mundo, las democracias establecidas necesitan protegerse a sí mismas y a sus valores, reconociendo al mismo tiempo que no pueden gobernar el mundo como lo hicieron una vez. Su participación en la población mundial y las perspectivas económicas está en declive irreversible. Esto debe ser reconocido.

Debemos reconocer la fragilidad del capitalismo democrático incluso en los países donde nacieron y han mantenido una democracia ejemplar. Pero no debemos reconocer menos su valor duradero. Lo hemos heredado de las luchas de nuestros predecesores. Debemos reformarlo y protegerlo para nuestros descendientes. En gran parte, el éxito depende de la probidad y la sabiduría de sus élites. Solo si se revive la confianza, la legitimidad del sistema se protegerá contra sus depredadores, que no solo están fuera, sino también, por desgracia, dentro. Lampadia