Jaime de Althaus

Para Lampadia

El politólogo Lincoln Onofre explica en la República que el gobernador de Ayacucho Wilfredo Oscorima haya podido ser reelegido con alta votación pese a condenas por corrupción porque el elector ayacuchano critica la corrupción cuando está lejos, en el Ejecutivo o en el Congreso, pero no cuando esta se da a nivel local o regional, en la medida en que se beneficia de ella.

Lo que hace Oscorima es administrar un gran sistema clientelista tanto para ser elegido, repartiendo regalos, como luego, dando obras, de las cuales se benefician también los grupos que ganan las licitaciones. “Las dádivas forman parte de nuestra cultura política, del que da y del que recibe”, señala Onofre.

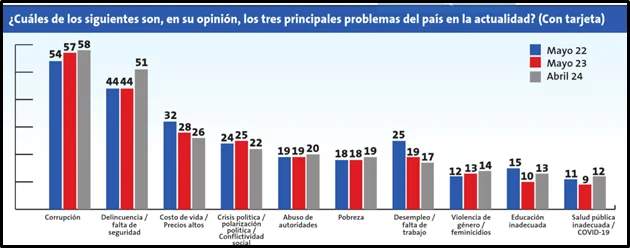

Sin embargo, la última encuesta de Ipsos publicada el lunes en Perú21 sigue poniendo a la corrupción como el problema más importante del país, incluso por encima de la delincuencia.

Esto coincide con la observación que hacía el antropólogo Ludwig Huber en un estudio sobre la pequeña corrupción en el año 2007 en el sector educación en Ayacucho: que hay una condena muy difundida y aguda a la corrupción y, sin embargo, todos participan de ella, es una práctica generalizada.[1]

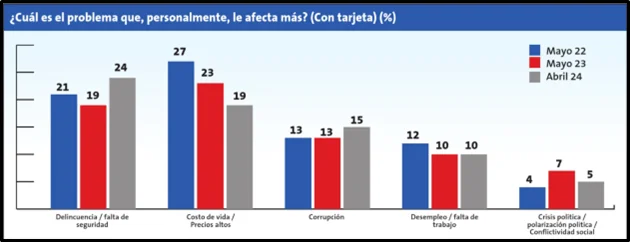

Es difícil explicar esta aparente contradicción. Alguna pista tenemos cuando se le pregunta a la gente ya no por el principal problema del país, sino por qué problema le afecta más personalmente: allí la corrupción pasa al tercer lugar, como podemos ver:

Huntington[2] argumentaba que el proceso de modernización de la sociedad y el Estado hizo ver como corruptas prácticas que antes eran normales. Paradójicamente, la modernización engendra corrupción, porque conductas basadas en redes de reciprocidad familiar y comunal tradicionales donde no se distingue el bien público del privado, aparecen como corruptas en un ordenamiento basado en el mérito y en relaciones impersonales.

Huber, por su parte, agrega que cuando se usa el término corrupción para designar algunas prácticas derivadas de esas relaciones, se desconoce “el imperativo moral de ayudar a los familiares que pesa sobre la población”.

Evidentemente, sin embargo, la cantidad de dinero volcada para obras a los gobiernos locales y regionales en las últimas dos décadas, que los han convertido en botines presupuestales, ha transmutado la escala de estas relaciones familiares o amicales para convertirlas en puro patrimonialismo preñado de corrupción. Quizá la crítica masiva a la corrupción se explique en parte como la queja de quienes se sienten excluidos del reparto clientelista. Se ve que hay quienes se benefician más.

El extendido patrimonialismo en los gobiernos subnacionales queda facilitado por el hecho de que en ellos no existe fiscalización alguna por parte de ciudadanos contribuyentes porque esos gobiernos no recaudan o recaudan muy poco. Viven de las transferencias de Lima. Sin ciudadanos fiscalizadores, sin meritocracia, y sin partidos nacionales que ejerzan alguna clase de control, pero con muchos recursos, esos gobiernos se administran siguiendo las pautas de las relaciones interpersonales tradicionales para beneficio propio.

Meritocracia es lo que debe introducirse. Y simplificación administrativa y regulatoria radical para que sea posible prosperar, crecer y formalizarse en el mercado. De lo contrario, el Estado se convierte en el medio privilegiado de ascenso social y económico, y termina siendo colonizado por argollas familiares o mafiosas de distinto tipo. Eso es la corrupción. Lampadia

[1] Huber, Ludwig, 2007, Hacia una interpretación antropológica de la corrupción”, en a revista «Economía y Sociedad» número 66, CIES, diciembre

[2] Huntington, Samuel, 2008, El Orden Político en las Sociedades en Cambio. Ediciones Paidos, España